『HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO』では、最先端の映像・音響・触覚技術を駆使し、北斎の名画に息を吹き込む新たな試みが行われている。単なる鑑賞体験ではなく、まるで江戸の世界へタイムスリップしたかのような没入感を味わえるのが特徴だ。

このプロジェクトを手がけたのは、GEEK PICTURES、RED、ソニーPCL、東急不動産をはじめとする各領域のエキスパートたち。北斎の作品が持つ構図や筆致、そして時代背景を深く掘り下げ、体験者が作品の中に入り込み、その魅力を全身で味わえる空間を生み出した。

渋谷から日本全国、そして世界への展開を目指す新時代のアート・エンターテインメントはどのように生まれたのか――本プロジェクトのキーマンたちによる座談会を通じて、その舞台裏に迫る。

渋谷から日本、世界へとクリエイティブを発信

─『HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO』は、東急プラザ渋谷3Fで開催されています。この場所で実施するに至った経緯を教えてください。

伴将晃(以下、伴):渋谷駅を中心とした半径2.5km圏内を「広域渋谷圏」と定め、東急プラザ原宿「ハラカド」や渋谷サクラステージなどの開業を進めてきました。その過程で、都市のハード(建物)だけではなく、文化やエンターテイメントといったソフトの側面も強化し、渋谷から世界中に発信していく取り組みを加速させていたんです。

具体的には、異業種のパートナー企業とチームアップして観光資源となるような強い来街目的を創出する「コンテンツ開発」と、渋谷の発信力を活かした「都市のメディア化」ですね。社内一丸となって新しいクリエイティブの形を模索する中で、GEEK PICTURESさんとの出会いがありました。

佐々木雄介(以下、佐々木):私たちは日本の文化資源を最新技術で再構築し、世界中の人々に体験してもらう「ANOTHER STORY」プロジェクトを立ち上げていました。ちょうどその第1弾として葛飾北斎を題材に考えていたとき、東急不動産さんからお声がけいただいたんです。北斎は90歳を超えても創作を続けたトレンドメーカーであり、現代でいうと村上隆さんのような存在です。渋谷という場所から北斎の表現を発信することには、大きな意義を感じました。

丸山智子(以下、丸山):REDはGEEK PICTURESのグループ会社として、国内外で数多くのイマーシブコンテンツを手がけてきました。その中で、日本固有の芸術や文化を題材として、より魅力ある形で届けたいと考えていたんです。葛飾北斎は世界的に知られるアーティストですが、「なぜこの絵を描いたのか」「写真のない時代にどう構図を決めたのか」といった背景までは、あまり語られてきませんでした。ただの作品紹介ではなく、北斎の視点や創造力を掘り下げ、世界中に伝えるコンテンツとして届けたいと思いました。

伴:渋谷は訪日観光客も多く、SNS等のデジタルにおける海外への発信力も強い。世界的に見ても高い認知度を誇る街です。「渋谷」で開催するからこそ、世界に届けられることがあると考えています。そんな場所で、日本の伝統文化である浮世絵、そしてその象徴でもある北斎の世界を発信することには大きな意味があると考え、北斎をテーマとした体験を作ることを決めました。

没入感を飛躍させる、五感をつなげる最新技術

─新しいコンテンツを実現するために、どのように仲間集めを進めたのでしょうか?

佐々木:ただ空間に映像を投影するだけでは、他のイマーシブコンテンツに埋もれてしまいます。よりインパクトのあるプロジェクトにするため、日本を代表する企業であり、映像コンテンツに強みを持つソニーPCLさんに技術支援をお願いしました。ソニーの技術が加わることで、国内外に向けて大きく打ち出せる、魅力と価値のあるプロジェクトになると考えました。

加藤丈晴(以下、加藤):GEEK PICTURESさんからお声がけいただく前から、東急不動産さんとは別のプロジェクトでご一緒していました。東急プラザ表参道「オモカド」を3Dデータ化し、バーチャルプロダクションスタジオの背景画像(アセット)として活用するプロジェクトです。最先端の技術を使うことで街をアセット化するような、新しい楽しみ方に可能性を感じていたんです。

─今回の展示で使われている技術について教えて下さい。

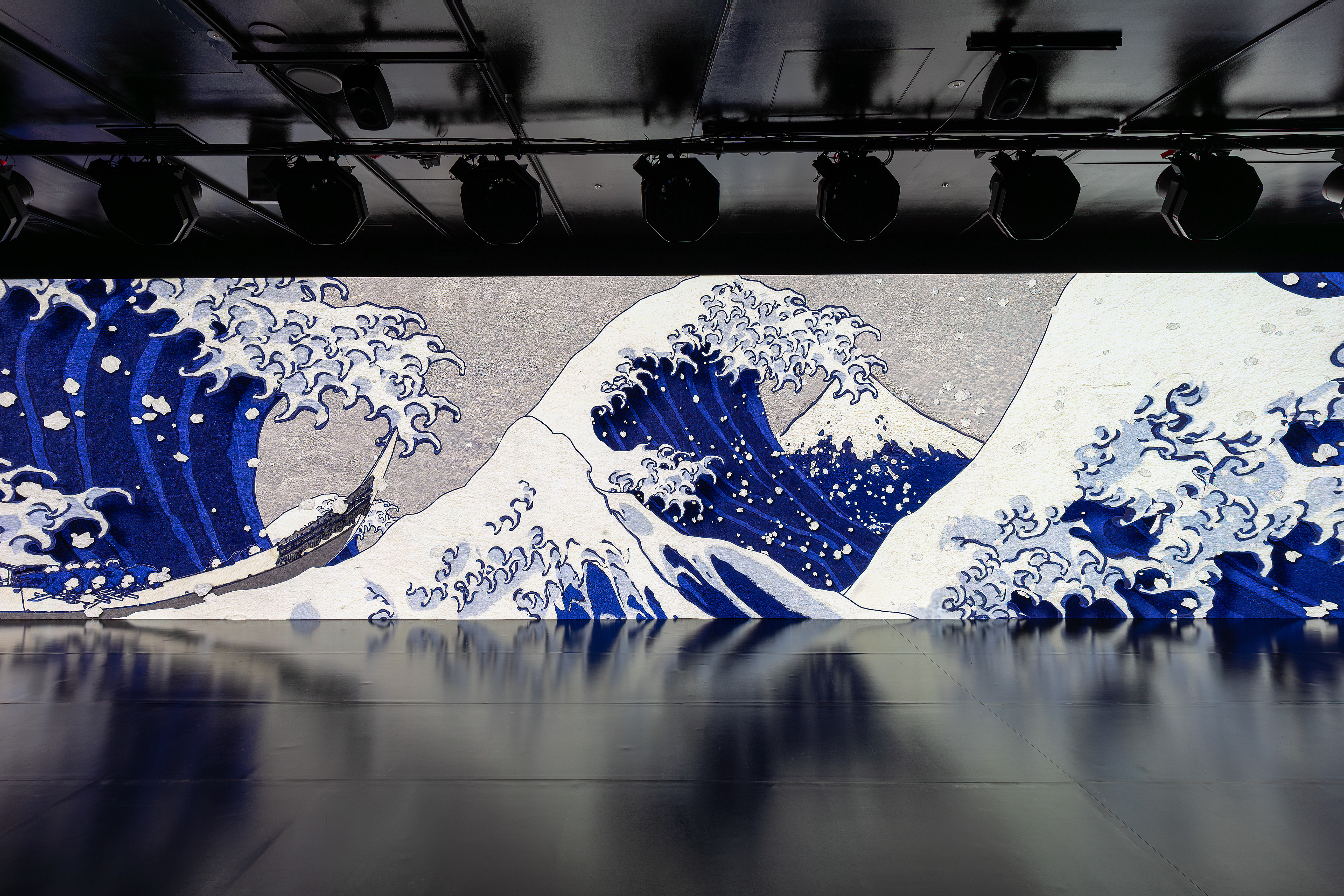

加藤:大きく「視覚・聴覚・触覚」の3点が挙げられます。まず視覚では、ソニーのLEDディスプレイ Crystal LEDを活用し、超高精細な映像を大画面で表現しました。サイズが大きくてもリアリティを損なわず、北斎の筆致や構図の細部まで忠実に再現しています。聴覚では、立体音響の技術を使い、約300チャンネルの音声を駆使して、空間全体に広がる音の立体感を演出しました。

そして触覚については、顔の横を風が吹き抜けたり、特定のエリアで足元に波が押し寄せる感覚や、雪を踏む感触を味わえる仕掛けを取り入れています。これはハプティクスと呼ばれる「触覚提示技術」で、触覚を人工的に作り出して疑似的に再現しているものなんです。

─床の振動デバイスが映像や音声に合わせて震えることで、本当にその場にいるような感覚を味わえました。

加藤:ありがとうございます。実は触覚を作り出すために、音のデザインにも工夫をしているんです。耳に聞こえる音と触覚を伝えるための音は、作り方がまったく違うんですよ。この規模で映像・音声・触覚を統合した体験は、まだ国内にもあまり例がありませんから、どういう体験が生まれるかについては、何度も意識のすり合わせや実験を重ねました。

丸山:制作期間中は、自分の会社よりもソニーPCLさんに通っていた時間の方が長かったかもしれません(笑)。多くの要素が組み合わさっているので、ひとつでもズレると体験が成り立ちません。映像、音楽、触覚など空間を構成する多くのメンバーが連携し、何度も緻密な調整を重ねてようやく完成に辿り着きました。

加藤:私たちは「技術を前面に押し出すこと」を目指すのではなく、あくまで「体験を向上させるための手段」として技術を活用したいと考えています。ただ、最終的に「あの体験が良かったよね」「あの場所がすごかった」と共通言語として語られるものが生まれたのは、とても嬉しいことですし、次につながる大きな成果だと思っています。

北斎を現代に”持ち帰る”コラボレーション

─エリアごとに分けられた空間を歩きながら、自由に鑑賞できることも魅力的だと感じました。

丸山:来場者が歩きながら体験する「回遊型」を採用したことは大きな特徴です。入ってすぐのエリアでは北斎のバックグラウンドを紹介し、さまざまな体感型コンテンツを通じて五感で味わった後、最後に北斎の原画のレプリカを眺める流れになっています。ただ作品を鑑賞するだけでなく、ひとつのストーリーとして北斎の世界を体験できるよう意識しました。

─キービジュアルにも採用されている「北斎の部屋」で、15m×3mの超大型Crystal LEDに映し出される12分間の映像が印象的でした。制作にあたって意識したことを教えてください。

丸山:北斎の魅力を 「構図」「ディテール」「人々の生活」「画力」 の4つに分類し、それぞれを映像に落とし込みました。改めて作品と向き合うと、驚くほど緻密に計算されていることがわかります。特に『冨嶽三十六景』の構図や、版画ならではの凹凸表現の巧みさに着目し、国内外の方にその魅力が伝わるよう、ノンバーバル(非言語)な表現を心がけました。

─あの映像を体感した後に、北斎の原画レプリカを見ると、作品の見え方が変わりますよね。さらに、その先では現代アーティストによる北斎をフィーチャーした作品や、深川蒸留所とコラボレーションした特別なクラフトジンも展示販売されています。

佐々木:原画レプリカも多くの方に購入いただき、体感型コンテンツが作品への興味や熱量を高めることを実感しています。また「COIN PARKING DELIVERY」「Fantasista Utamaro」「GOMA」 の3組とのコラボアートも、それぞれが独自の解釈で北斎を表現した素晴らしい作品で、すぐに完売となりました。

深川蒸留所とのコラボレーションでは、北斎がかつて描いた 「深川万年橋」 に近い場所でつくられたジンを提供しています。3組のアーティストも深川蒸留所の方も、こちらの提案を快諾してくださり、北斎との時代を超えたコラボレーションには大きな魅力を感じていただけたようです。

伴:東急プラザ渋谷内でのテナントコラボレーションも活発に行われました。お蕎麦屋さん、お茶屋さん、パーラーなど複数の店舗が参加し、今回の企画をお伝えしたところ、驚くほどの熱意とスピード感でメニューを開発していただきました。お客様からの評判も上々だと聞いています。渋谷という街、そして商業施設の中でこれほど「熱のある」体験が生まれたことは、施設を運営する側としても非常に嬉しいことでした。

想像以上の体験が渋谷から広がっていく

─開幕から1ヶ月ほどで、1万人を超える来場者が訪れています。周囲からの反応はいかがでしたか?

伴:ここ数年で「イマーシブミュージアム」という言葉が一般化し、体験型アートがひとつの文化として定着しつつあります。しかし、今回の展示は新しい技術や緻密な体験設計が加わることで「次世代のイマーシブ体験」として一歩進んだ形になりました。SNSの反応を見ても、それが来場者の感想としてしっかり伝わっているのが嬉しいですね。

社内からの反応も大きく、普段関わりが薄い部署や経営層からも「北斎のプロジェクトについて教えてほしい」と問い合わせがあり、新たな連携が生まれています。たとえば、エリアマネジメントのチームと連携し、渋谷駅東口の百貨店解体現場の仮囲いに北斎のビジュアルを大々的に掲出するなど、プロジェクトの影響が街づくりにも波及しています。今後もより多くのテナントや企業と連携し、こうした体験型コンテンツを発展させていきたいと考えています。

—— 最後に、読者に伝えたいことはありますか?

佐々木:「とにかく体験してほしい」――これに尽きます。私たち自身も、企画段階の想像を超えた豊かな体験になったことを実感し、周囲からの評価にも手応えを感じています。新たな企画の相談も増え、このプロジェクトは日本国内にとどまらず、さらに世界へと広がるポテンシャルがある。どのように発展していくかは未知数ですが、今回得た知見を活かし、新たな体験を生み出す挑戦を続けていきたいですね。

開催概要

展覧会名:HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO

会場:東京都渋⾕区道玄坂 1 丁目 2-3 渋⾕フクラス内 東急プラザ渋⾕ 3 階

開催期間:2025 年 2 月 1 日(⼟)〜2025 年 6 月 1 日(日)

主催:HOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会

(株式会社ギークピクチュアズ、東急不動産株式会社、株式会社 RED、ソニーPCL 株式会社、株式会社朝日聞社)

企画協力・画像提供:株式会社アルステクネ

監修:久保田巖

原作品所蔵元:山梨県立博物館

協 力:文化庁

協 賛:アビームコンサルティング株式会社

後 援:J-WAVE

公式 HP:https://hokusai.anotherstory.world/